本网讯 为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于中华优秀传统文化的重要论述精神,更好发挥古籍在传承和弘扬中华优秀传统文化中的独特作用,9月17日下午,在湖北师范大学图书馆,黄石市图书馆联合湖北师范大学图书馆开展“声流金石 纸落云烟”中华优秀传统文化走进高校系列活动,让尘封历史的古籍重焕新生,让更多人感受传统文化的魅力。黄石市图书馆馆长王健、黄石市图书馆学会秘书长王朝霞及相关人员,湖北师范大学图书馆党总支书记陈江华、馆长陈雄文及相关人员,来自全校各学院的传统文化爱好者参加活动。

在图书馆二楼会议室,举行了黄石市图书馆“中华优秀传统文化走进高校”活动启动仪式。王健在讲话中指出,活动旨在让沉睡在库房里的碑帖珍本、古籍善本,真正“走出深阁”,让那些镌刻在金石、书写在云烟之上的古老文字,重新“活”起来、“亮”起来,融入我们的生活,焕发出时代的光彩。陈雄文在致辞中指出,湖北师范大学图书馆大力弘扬传统文化,坚守阅读育人初心,构建迎新季、信息素养提升季、毕业季、读书节“三季一节”阅读推广体系,创设悦書堂活动,打造“书香致远·典亮师大”阅读品牌,取得了良好成效,希望双方加强合作,推进古籍保护传承工作。

随后举行了“古书之美”——中国古籍文化讲座。文化志愿者、资深讲书人杨剑波老师以《趣谈古籍保护与传承:甲骨的声音》为题作了专题报告。杨老师认为,古籍是指1911年以前产生的,采用中国传统著作方式和装帧形式的书籍,涵盖了甲骨、简帛、雕版印刷等载体形式,是研究中国古代文化的重要载体。善本指兼具历史文物价值、学术研究价值和艺术代表性的珍贵古籍版本,其核心标准包括历史久远、校勘精良性、内容完整性和工艺典范性。杨老师重点阐释了甲骨文的概念和特征。甲骨文,是商代的文字,是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉。甲骨文主要刻在龟甲、兽骨上,少量发现于青铜器上,是商代王室用于记录占卜事宜的文字,现存约4500个单字,涵盖祭祀、战争、农事等社会活动记录。甲骨文反映了文字符号系统的基本构成,具备汉字构形的各种类型,兼备传统“六书”中之“四体”象形、指事、会意、形声。杨老师以故事形式讲述了甲骨文从发现到闻名于世过程中做出重要贡献的人物:王懿荣、刘鹗、王国维等。杨老师还介绍了保护甲骨文的方法:窖藏、天然防腐处理(脱脂-火煮)、恒温储存、数字传承手段。在互动环节,杨老师详细回答了大学生们提出的问题。杨老师的讲座,通俗易懂,妙趣横生,既有学术的深度,又非常接地气,赢得现场阵阵掌声。

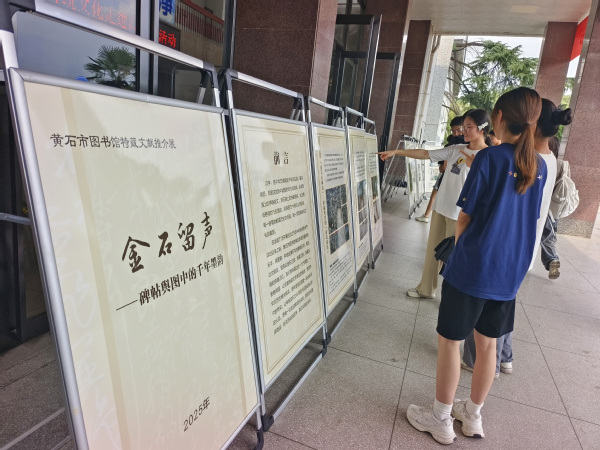

当天下午,传统文化体验活动、黄石市图书馆特藏文献展之馆藏碑帖展在湖北师范大学图书馆一楼大厅举行。活动现场,大学生们在动手实践中沉浸式体验了雕版印刷、活字印刷、碑帖拓印等传统技艺,亲身感受古代四大发明之一的印刷术和中华书法文化的精妙与匠心。活字印刷以灵活的字模排版吸引读者体验“一字一印”的智慧,创作出个性化的诗词作品。参与者通过雕版印刷亲手印制诗句,感受文字与技艺交融的韵律之美。碑帖拓印通过墨水和纸张的交融,文物的美妙图案、独特字体和丰富纹理一一呈现在眼前。雕版印刷和活字印刷的刷墨力度控制、纸张的铺展、按压的角度技巧,碑帖拓印的覆纸、敲打、拓墨,每一步都凝聚着专注与认真,当一幅幅带着墨香的作品逐渐显现,成就感瞬间洋溢在脸上。本次活动同步展出“金石留声:碑帖舆图中的千年墨韵——黄石市图书馆特藏文献推介展”聚焦碑帖文化,展示黄石市图书馆馆藏实体碑帖六种、舆图拓本一种,包括《诒晋斋法书》、岳飞手书《前后出师表》等拓本,以及碑帖舆图基本信息、黄石摩崖石刻“露天石书库”相关介绍,让广大读者近距离感受中华传统金石文化的魅力。展览将持续一周。

参加此次系列活动的大学生们纷纷表示,活动非常有意义,不仅学到了知识、掌握了技能,也感受到了传统文化的韵味与意义,让古老技艺在新时代绽放新光彩。(通讯员唐秀庚)